每年一到農曆七月,很多地方就會流傳“鬼月”的説法:不要結婚,不要搬家,晚上少出門……一時間讓人心裏有些發怵。

但在道教文化和民俗傳統裏,七月其實遠沒有想象中可怕。它之所以被稱為“鬼月”,更多是因為農曆七月十五的中元節,以及相關的祭祀習俗。

“鬼月”的來源

道教把一年分為“三元”:

- 上元節:正月十五,天官賜福;

- 中元節:七月十五,地官赦罪;

- 下元節:十月十五,水官解厄。

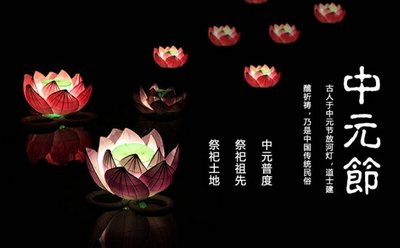

其中,七月十五的中元節是地官大帝巡視人間、赦罪超度亡靈的日子。民間相信,這時陰間的鬼魂會被放出來接受祭祀,所以整個七月就被稱為“鬼月”。

鬼月的民俗活動

- 祭祖與普度

七月被視為“孝道之月”。人們會祭祀祖先、燒香供品,以表追思。道觀也會舉辦“普度”或“施食”法會,為亡靈超度。 - 祈福與消災

因為七月與陰靈相關,許多人會選擇到廟觀祈福,求護身符、點平安燈,希望消災解厄。 - 民間禁忌

一些地方會流傳“七月不結婚”“晚上不要亂喊名字”“少去水邊”等禁忌。其實這些大多是民間心理安慰,並沒有硬性規定,但也體現了人們對生命與未知的敬畏。

道教怎麼看“鬼月”?

在道教正統觀念中,七月不是“恐懼的月份”,而是孝道與慈悲的月份。

- 孝:祭祀祖先,慎終追遠。

- 善:施食超度,利益孤魂。

- 修:通過齋醮、誦經,積德修福。

所以,道教強調的不是“忌諱”,而是“行善”。七月的熱鬧,不是鬼怪作祟,而是人間表達孝心、祈福平安的時節。

當代人該怎麼看“鬼月”?

- 保持敬畏心:七月多一些孝道之舉,去祭拜祖先、點一炷香。

- 避免恐慌:不要過分迷信禁忌,鬼月並不會憑空帶來災禍。

- 行善積福:七月適合多行善事,比如施捨、助人,以積累福報。

“鬼月”並不是充滿恐懼的月份,而是提醒我們懂得慎終追遠、敬畏天地的時節。

在道教文化中,七月十五的中元節是地官赦罪的日子,也是人間展現孝道和善心的機會。

與其害怕,不如懷着一顆善心去面對,讓七月成為一個積德修福、祈願平安的月份。