明朝正統十四年(1449年),發生了一件足以讓整個帝國崩潰的大事:皇帝親征失敗,被敵人俘虜。這不是傳説,這是實實在在的“土木堡之變”——明英宗朱祁鎮成了瓦剌人的戰俘,帝國政權瞬間陷入生死邊緣。

但令人驚訝的是,這次看似致命的危機,明朝不僅沒亡,反而在短短數月內完成權力交接、穩住京師,硬生生挺了過來。而主導這一切的,不是皇帝,而是一位文臣——于謙。

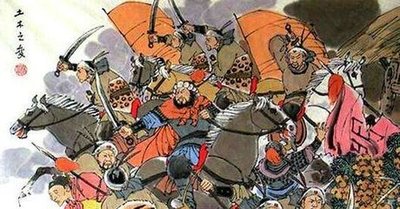

土木堡之變的開始:御駕親征瓦剌

這場悲劇的起點,其實是“輕敵”和“昏招”。

當時的北方草原,由也先率領的瓦剌部族崛起,屢次騷擾邊境。明英宗年僅22歲,在太監王振的鼓動下,決定“御駕親征”,本想立功,卻完全沒有軍事準備和後勤保障。

整個明軍出征30多萬人,卻倉促集結、兵疲馬乏、補給混亂,在回師途中被瓦剌包圍於土木堡(今河北懷來一帶),最終全軍覆沒。皇帝本人也在混亂中被俘虜,成了敵人的“人質”。

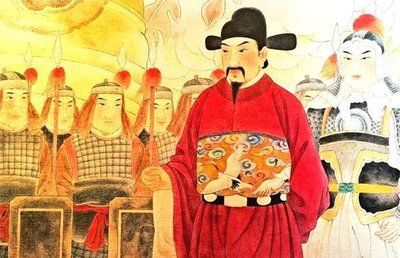

明朝亡國之危:于謙力挽狂瀾

換做其他朝代,一國之君被俘,幾乎等於“政權滅頂”。更何況,英宗年幼,朝中大權由宦官王振把控,內政早已混亂。消息傳到京城,一時間人心惶惶,守軍不知聽誰號令,百官也不知是繼續抗敵,還是議和求降。但這時,真正穩定局勢的,是兵部侍郎于謙。

他迅速提出三件事:

- 立即擁立新帝(英宗之弟朱祁鈺),保證政權不斷線;

- 調動京師軍備,堅決主張抗戰而非議和;

- 廢黜王振黨羽,整頓朝政、統一指揮。

短短几日,明朝內部完成了幾乎不可能完成的任務:換皇帝、整軍備、穩民心。敵人雖然手中有人質,但卻發現“俘虜皇帝”在政治上並沒有價值——明朝沒亂。

瓦剌兵鋒直指北京城,一度兵臨城下。在這危急關頭,于謙組織了大規模防禦工事,同時積極調集各地援兵,甚至把京城百姓動員起來準備戰鬥。

也先眼看圍城無效,又失去了通過“皇帝”要挾的籌碼,開始後撤。明軍抓住機會反擊,一舉擊退瓦剌,保住了京城——明朝的大廈沒有倒,反而更加穩固。

而於謙的名聲,也因此達到了頂峯。他被稱為“中興之臣”,其擔當、果斷與忠誠,成為後世文官的楷模。

朝政再次反轉:英宗奪門之變

兩年後,英宗被釋放回國。但這時候,皇位已在他弟朱祁鈺手中,他只能暫時當“太上皇”。不過在政治鬥爭中,英宗通過“奪門之變”再次登基,重新掌權。

令人唏噓的是,他一回朝便開始清算曾經的功臣。于謙雖救國有功,卻被以“謀逆”罪名誅殺,年僅49歲。直到幾十年後才被平反,入祀功臣廟。

鐵血忠臣于謙用生命詮釋了“社稷為重,君為輕”的忠義觀,也留下了千古名言:

“粉身碎骨渾不怕,要留清白在人間。”

土木堡之變,是明朝一次幾乎“亡國”的危機。皇帝被俘,數十萬大軍覆滅,敵軍兵臨北京,卻沒有造成政權崩潰。但是雖有于謙力挽狂瀾,此役之後,明朝國防,財政與君權威信均大受打擊,這也是明朝由盛轉衰的開始。