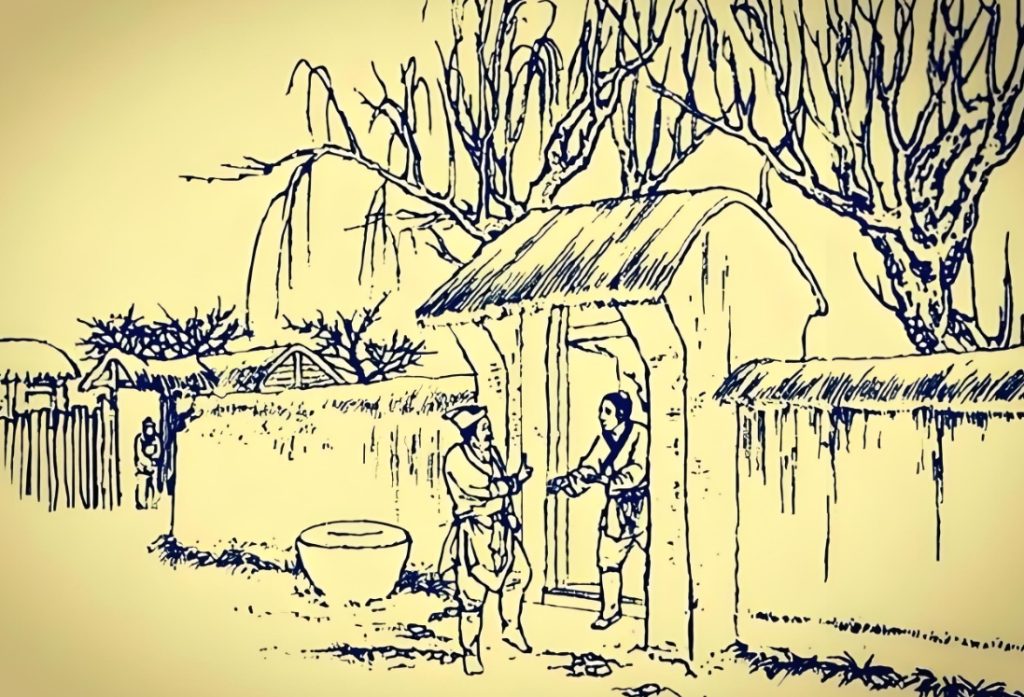

話説在明朝時期,在一個寧靜祥和的小鎮上,住着一位心地善良的婦人。

她有個習慣,每當為家人煎制薄餅時,總會多做一個,留給那些可能飢餓的路人。

她會把這個多做的薄餅輕輕放在門外,任由過往的行人自行取用。

在這羣人中,有一個駝背老漢成了常客,每天都會準時出現,拿走那份為他人準備的薄餅。

然而,老漢的行為卻讓婦人感到有些不悦,因為那個駝背老漢從不道謝,甚至在離開時還會自言自語地低聲嘟囔:“所作之惡,留在身邊;所做之善,回到身邊。”

這句話日復一日地重複,婦人心中漸漸生出了不滿。

她覺得自己的一片好心沒有得到應有的感激,反而像是被當作了理所當然。

婦人心裏嘀咕:“這老駝背,每天嘀咕這些,到底是什麼意思?”

隨着時間的推移,她的不滿情緒日益累積,終於有一天,憤怒達到了頂點。她暗自決定,要徹底擺脱這個不知感恩的老漢。

於是,婦人萌生了一個極端的念頭,在製作薄餅時加入毒藥。當她拿起那塊下了毒的薄餅,準備像往常一樣放在門外時,手卻不由自主地顫抖起來。

她心中湧起一股強烈的恐懼和不安:“我這是在做什麼?我怎麼能因為一時的氣憤而做出這種事情來?”

想到這裏,她立刻將毒餅扔進了火裏,重新做了一張乾淨的薄餅放在門外。

駝背老漢如約而至,像往常一樣拿走了薄餅,並在離開時再次低聲重複了那句話:“所作之惡,留在身邊;所做之善,回到身邊。”

而此時的婦人,雖然心中仍對老漢的冷漠感到不快,但她的心情卻異常輕鬆,因為她慶幸自己沒有讓那股邪惡的念頭付諸實施。

其實,每當婦人把薄餅放在門外時,她都會默默地為遠在他鄉謀生的兒子祈禱,希望他能夠平安歸來。

然而,幾個月過去了,兒子依然音信全無。婦人心中充滿了擔憂和焦慮,她更加頻繁地祈禱着兒子的平安。

就在那個晚上,一陣急促的敲門聲打破了夜的寧靜。婦人打開門,驚訝地發現兒子竟然站在門外。

他看上去非常虛弱,衣服破舊不堪,顯然經歷了許多磨難。兒子一看到母親,就激動地説:“娘,我能站在這裏真是個奇蹟。

在離家幾里遠的地方,我餓得昏倒在地,以為自己肯定沒救了。就在這時,一個駝背老人路過。我向他求取食物,哪怕只是一小塊能吃的東西或者碎屑也好。

沒想到,他居然好心地給了我一整張薄餅。給我餅時,他還説:‘這是我每天的食物,今天我把它給你,因為你更需要它。’”

聽到這裏,婦人的臉色瞬間變得蒼白。她靠在門上,努力支撐着身體,腦海中回想起早上自己製作毒餅的那一幕。

如果她當時沒有把那塊毒餅扔進火裏,而是讓它落在了老漢的手中,那麼最終吃掉毒餅的就會是她的兒子!想到這裏,婦人感到一陣後怕,同時也深刻理解了老漢那句口頭禪的含義:“所作之惡,留在身邊;所做之善,回到身邊。”

她終於明白,自己所做的每一件事,無論是善還是惡,最終都會以某種方式回到自己的身上。

而這次,正是因為她及時懸崖勒馬,沒有讓邪惡的念頭變成行動,才避免了悲劇的發生。

婦人感到慶幸的同時,也更加堅定了自己的信念——無論遇到什麼情況,都要保持一顆善良的心,因為善良總會以某種形式得到回報。

從此以後,婦人更加用心地幫助那些需要幫助的人,而駝背老漢也依然每天來取走那份為他準備的薄餅。

雖然老漢依然沒有道謝的習慣,但婦人已經不再介意。因為她知道,真正的善良是不需要回報的,它會讓人的內心變得更加充實和美好。