“咚——咚——咚——天乾物燥,小心火燭!”在舊時的黑夜裏,這樣的聲音劃破寂靜,如同一盞晃動的燈火,照亮熟睡中的城鎮與鄉村。那是“打更人”的聲音,一個如今已然模糊的職業,卻承載着一代人關於夜晚、時間和安全的集體記憶。

打更,又稱“巡更”或“報更”,是中國古代城市夜間治安管理制度的重要組成部分。最早可追溯至周代的“巡夜制度”,到宋、明、清時期發展為成熟的“更夫”體系。古人將夜晚分為五更,打更人每過一更便敲鑼、擊梆,用節奏和口令提醒人們夜深人靜、注意防火防盜,同時也是“報時”的功能所在。

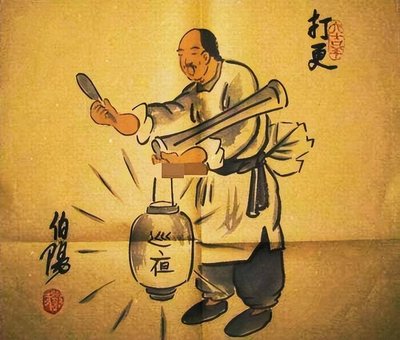

打更,不只是工作,它是一門有章法的“技藝”。更夫所持器具有時是銅鑼,有時是木梆,口令也依地方而異——有的高聲喊“夜半三更天乾物燥”,有的則加上警句吉語,比如“萬家燈火無恙安寧”。在沒有鐘錶的年代,城裏人聽更聲來判斷時間,鄉下人靠它知曉天亮前的動靜。

然而,隨着現代鐘錶、電力照明與安防系統的普及,打更這一職業在20世紀中期逐漸退出人們的生活。城市裏不再需要有人通宵敲鑼報時,鄉村也用喇叭廣播取代了巡夜人。更夫的腳步聲消失了,連帶着許多老街的夜也變得靜默而陌生。

儘管如此,在一些注重傳統的地方節慶中,打更儀式仍以“表演性民俗”的形式存在。如河北、山西等地的社火隊伍中,仍保留了“巡夜打更”的節目,打更人穿着長衫、手持鑼梆,以演繹的方式講述那個屬於黑夜與人心的守護故事。

“誰在夜裏打更?”這是對過去時光的追問,也是一種温情的致意。那不只是職業的消逝,更是關於時間、安寧和人情味的傳統生活方式的退場。每一次更聲響起,都曾在夜色裏,為無數個家庭撐起一個安穩的夢。