在中國傳統文化中,“五常”是一個被頻繁提及卻往往只被模糊理解的概念。許多人知道它代表的是“仁、義、禮、智、信”,卻未必瞭解這五個字為何成為儒家思想的核心,又如何構建起中國古代社會的倫理秩序和個體修養標準。

“五常”一詞,最早可追溯至《禮記·禮運》,其後在《左傳》《春秋繁露》《大戴禮記》等文獻中逐漸被明確系統化。它們不僅是道德範疇的抽象提煉,更是儒家哲學建構“內修其身、外治其國”的理論基礎。

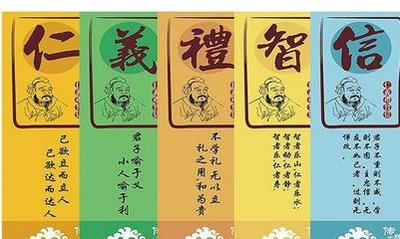

首先是仁。作為儒家思想的最高綱領,孔子將“仁”定義為“愛人”。“仁”不僅是一種情感,更是一種本體性的存在——它要求人擁有惻隱之心、推己及人之德。孟子更進一步指出:“仁,人心之所安也。”仁,是人性善的體現,是一切道德行為的源泉。

其次是義,即“合宜之行”。義並非簡單的“對錯標準”,而是在特定情境中做出符合道義的抉擇。孔子曾説:“見利思義”,意在提醒人們不能因私利而失道。義,是行為的正當性原則,是對內在良知的堅持。

禮是規範,也是形式,更是維繫社會秩序的工具。孔子將禮視為“人道之極致”,它不是繁文縟節,而是將仁義內化為日常行為的表現方式。禮教確立了尊卑有序、長幼有倫的社會結構,使個體之間的交往有據可依。

智則強調的是分辨力與判斷力。在儒家看來,只有具備智慧的人,才能分清何為“仁義”,如何“合禮”,不至於因無知而誤行。孔子讚許“知者不惑”,即強調智的重要性在於引導人走正道而不迷失。

最後是信,即“誠實守信”。在古代社會,信不僅是道德修養,更具有極高的政治意義。一個人無信,就難以立身;一個國家無信,政令難行。“民無信不立”,儒家將信看作人與人之間建立長久關係的基石。

這五者,並非孤立存在,而是一個有機的系統。仁是核心,義是尺度,禮是形式,智是方法,信是基礎。五常互為支撐,構成了一個完整的道德哲學結構,既適用於個人修養,也延伸至家庭、國家乃至天下的治理。

時至今日,五常雖源自千年前的禮教社會,但其內核依舊具有跨越時代的價值。在多元而複雜的現代社會,“仁義禮智信”的原則,依然是我們反思自我、處理人際、規範社會的寶貴思想資源。

我們或許可以不再拘泥於古代的“禮儀”細節,但對“五常”精神的理解與傳承,仍是中華文化延續與現代文明對話的重要橋樑。