在浩渺的中國神話宇宙中,諸神之事與人世情感交織纏綿,幻化出無數既神秘又動人的傳説。其中“天女散花”的故事,在佛教文化中是一種莊嚴神聖的意象,在民間演繹中卻被賦予了更豐富的情感與宿命意味。

這則傳説,始於一位僧人與一位天女之間,跨越三世的相識與訣別。

前緣:人間有情

傳説東漢末年,江南有一名書生,名喚沈知玄,自幼聰慧通文,頗具慧根。少年時,他在鄉間書院中遇見一位名叫妙音的女子,兩人志趣相投,情意暗生。妙音家中世代為醫,父母原意將她許配給一位商賈,妙音卻執意與沈生共赴前程。

然天不遂人願。正值戰亂之年,沈生科考落第,舉家逃亡,而妙音則被強迫嫁入富户。新婚之夜,她趁家人不備,從後門悄然出走,獨自前往曾與沈知玄約定重逢的老廟。奈何沈生遲至數日,妙音以為此生再無相見之望,終在廟後古井投身而亡,香消玉殞。

沈知玄趕到時,世間已無佳人。他將妙音遺物收起,抱憾遁入空門,法號雲昭,自此潛心修行,不問紅塵。

現世:花雨降臨

百年過去,雲昭已是江南一帶頗有聲望的高僧。他講經佈道,禪修悟理,卻始終在夢中反覆見到那張熟悉的面孔,彷彿一段未完的情,在某個維度中悄悄延續。

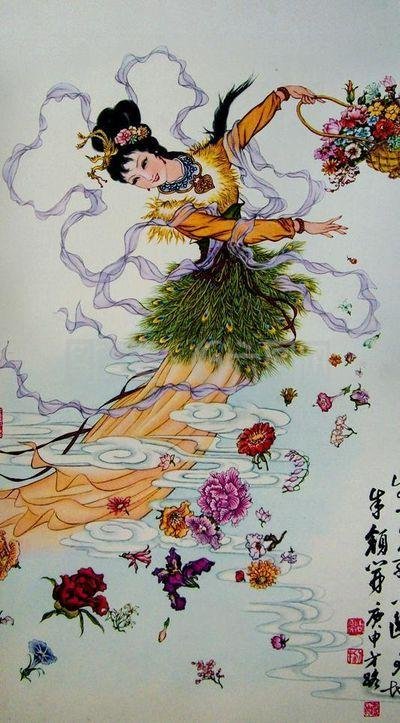

一日春末,寺外講經台前聚滿信眾。午後,突有異光自西南騰起,空中有梵音隱隱傳來,祥雲層層中,一位衣袂飄然、手捧花籃的女子緩緩降臨。她身着絳紫霓裳,頭戴蓮華冠,步履間花瓣灑落如雨,花落之處,草木含翠、空氣清新。

眾人驚歎:“天女降祥!”唯有云昭雙目失神,只覺那眉眼神情,正是百年前魂牽夢繞的妙音。

天女緩緩落地,望着雲昭,未語淚先流。她取出一朵白蓮,輕輕遞來:“你忘了我,我卻從未忘你。”雲昭心動,但神色不變,只合十低語:“此身已屬空門。”

天女一笑:“我來,不為擾你清修,只為了卻前緣。你我前世情深未盡,致使我魂魄入輪迴不息。幸得上界引度,修成仙職,但仍需親自送這最後一花,還你當年一句話。”

“此花為信,此來為終。”

言罷,天女化作一陣清香花雨,歸於雲端。空中猶有花瓣紛飛,若隱若現的背影隨風遠去。

後意:情不染法,花不落身

“天女散花”在佛教典籍中並非新語。《法華經》中曾言,天女灑花考驗菩薩是否真正斷欲,“花不着衣者,心無染”。而在《維摩詰經》裏,天女灑花之舉代表佛法佈施、眾生平等,是一種“以景顯理”的象徵。

但在中國民間文化中,這則天女散花的故事卻被賦予了濃厚的人情意味。佛門本講“無我無情”,但民間傳説卻大膽融合“神意”與“人情”,讓天界的冷清中,也生出柔軟的繾綣。

故事中的雲昭與妙音,分別代表了“戒律”與“情緣”的兩極。天女最終並未打破清修的戒律,而是以花作信,以別作解。這既保全了佛教的出世精神,也留存了世俗情感的一線温度。

在傳説流傳的地方,“天女散花”不再只是佛教法會的儀式景觀,而是一種寓意着祝福、了願、重逢與訣別的象徵,出現在婚禮、廟會、戲曲等各種民俗場合中。

神話的温度

中國古代的神話傳説,往往不是純粹的想象,而是將信仰、情感、宇宙觀融合進民眾生活的一種“文化容器”。“天女散花”的故事,正是這種神話温度的體現——它不在於神蹟多麼奇幻,而在於讓人相信:即使緣分未完,命運也終會以一種方式,讓你“了斷”、“成全”或“釋然”。

在每一場花雨中,我們彷彿都能聽見古人留下的嘆息與祈願。

“此來為終”,願所有的塵緣,都能被温柔安放。