山西,作為中國的一個歷史悠久的省份,以其獨特的年俗文化而聞名。非物質文化遺產(非遺)是中國傳統文化的重要組成部分,其中的年俗更是展示了一個地區人們的生活方式、價值觀念和文化認同。山西的年俗,濃厚而豐富,融合了傳統與創新,形成了一套獨特的慶祝體系,盡顯地域特色。

山西年俗的歷史淵源

山西的年俗歷史悠久,可以追溯到數千年前。古老的農耕文化使得每年的春節成為人們最為重視的節日之一。山西人習慣於在臘月初八進行臘祭,祭祀祖先與神靈,以祈求新年的豐收和平安。隨着歷史的演變,山西的年俗也逐漸豐富起來,其中包含了許多本地的民間信仰和習俗。

根據地方誌記載,山西年俗受到了多種文化的影響,既有漢族的傳統習俗,也融入了回族、晉商等多文化的元素。這種文化的交流與碰撞,形成了山西獨特的年俗特徵,既保留了傳統,也在不斷地適應現代社會的變化。

山西的春節準備

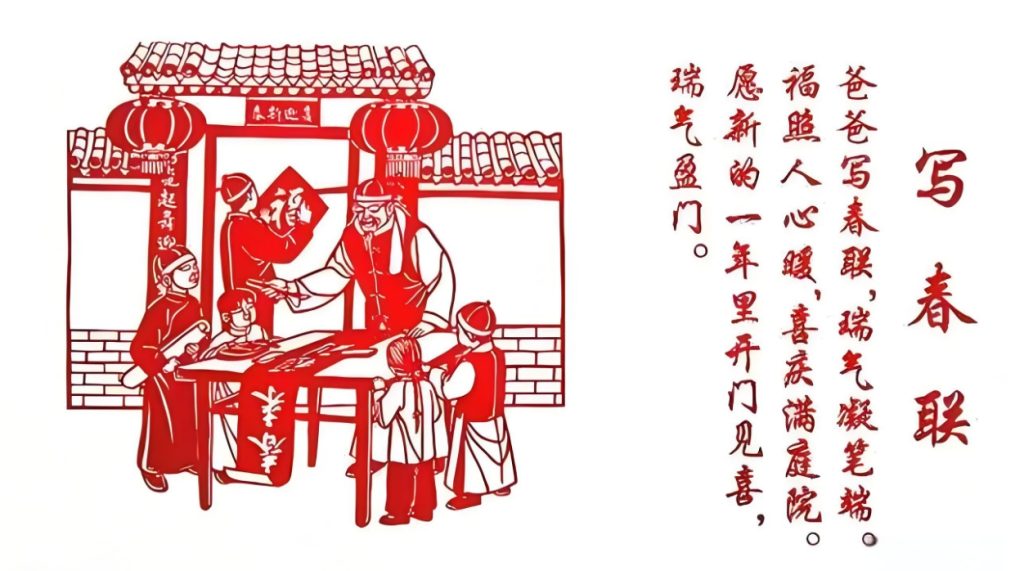

春節的到來,總是伴隨着一系列繁忙而富有儀式感的準備工作。人們通常在春節前的一個月開始準備,稱為“臘月”。臘月裏,家庭主婦開始忙着大掃除,以去除晦氣,迎接新的開始。掃塵的同時,家中還會懸掛紅色的春聯和年畫,象徵着吉祥與幸福。

其次,山西人也非常重視年貨的採購。山西獨特的地方特色食品如刀削麪、山西老陳醋、細點心等,都是過年必不可少的美味。醃製肉類、製作餃子和年糕同樣重要,這些傳統美食不僅是年節的美食,也承載着家庭團聚的寓意。

過年習俗

迎接新年的儀式

大年三十(除夕)是山西人最為重要的一天,家家户户會準備豐盛的年夜飯。年夜飯的重頭戲是醇香可口的餃子,山西人習慣在餃子中放入寓意吉祥的小物件,以此來決定來年的運勢。在飯桌上,團圓的氛圍充滿了温馨與喜慶。

除夕夜,人們還會熬夜守歲,寓意着辭舊迎新。一旦鐘聲敲響,人們便互相祝福,穿上新衣以迎接新年。幸運的是,許多地方保留着放鞭炮的傳統,寓意驅邪避祟、迎福納祥。

拜年文化

在大年初一,山西人會穿上新衣服,走親訪友,互相拜年。拜年時,長輩的祝福尤為重要,常用的吉利話如“恭喜發財”、“萬事如意”等會在祝福中頻頻出現。在拜年過程中,人們還會互贈紅包,象徵着傳遞好運。

除此之外,山西的年俗中也保留着傳統的歌舞表演,如秧歌、舞獅、扭秧歌等,熱鬧的場面吸引了四面八方的觀眾,也讓傳統文化得以傳承。

慶祝活動的多樣性

隨着時代的發展,山西的年俗慶祝活動也在不斷創新和豐富。在傳統的基礎上,各種文化活動逐漸融入,例如民間文藝匯演、社區春節聯歡會等,豐富了人們的節日體驗。在這些活動中,不僅有傳統的民間藝術,還有現代的文藝表演,吸引了越來越多的年輕人蔘與。

傳統技藝的保留與傳承

在山西,許多傳統技藝如剪紙、刺繡、年畫等也是重要的年俗元素。許多家庭會在春節前夕,聚在一起學習和創作這些傳統藝術品。通過手工製作,傳承了技藝,也增強了家庭之間的凝聚力。與此同時,當地的民間工藝師也開始舉辦展覽和培訓,吸引更多的人關注和學習這些非遺項目。

美食文化的再創新

山西的年俗中,飲食文化佔據重要地位。近年來,山西的年輕廚師們開始在傳統美食的基礎上進行創新,推出了許多新穎的年菜,讓傳統美味煥發新的活力。例如,將傳統的餃子與外地風味相結合,形成了山西獨特的“融合菜”。這種創新不僅吸引了年輕人的興趣,也讓更多外地遊客認識了山西的年俗魅力。

現代社會中的年俗變遷

雖然傳統年俗在山西依然根深蒂固,但隨着社會的發展,傳統與現代的碰撞讓年俗文化也面臨着許多挑戰。現代社會的快節奏生活,使得越來越多的年輕人無法回鄉過年,這使得部分傳統習俗逐漸淡化。同時網購的興起,雖然方便了年貨的採購,但也影響了傳統市場的活力。

為了解決這些問題,山西的許多文化機構和組織開始積極推動非遺文化的傳播與傳承,通過網絡、電視、社區活動等多種形式,鼓勵年輕一代繼續參與和傳承年俗文化。此外,建立非遺文化數據庫、舉辦文化節慶,也為傳統年俗的復興注入了新動力。

結語

山西的年俗文化,是千年積澱下的瑰寶。它不僅僅是一個季節的慶祝,更是一種文化的傳承與情感的寄託。在這個充滿喧囂的現代社會中,保護和傳承非遺文化顯得尤為重要。希望通過更多人的共同努力,讓山西的年俗煥發出更持久的光彩。